今想うこと(89) 濵田美穂 「浴衣制作」

掲載日:2025年10月27日

10月24日(金)、3時間目の終わり、廊下を歩いていると3人の高3生が浴衣姿で階段を降りてきた。「あっ、浴衣が仕上がったのだ」と一瞬にして中3時代の家庭科の授業のことを思い出した。昔は、中学3年生の家庭科の授業で、全員が浴衣を制作していた。もう半世紀以上も前のことなのに、その時の情景がまざまざと甦ってきた。

それは、裁縫が下手だった私にはとても苦手な授業だったからかもしれない。当時は今と違いミシンを使うことはなく、全部手縫いだったこともあり、余計苦労したように感じたのだろう。また、背縫いは見ただけでその巧拙が顕著に現れる。帰宅し、母に叱られ運針を何度も何度もやり直した。苦い思い出である。しまいには、あきれた母が手直しをするのが恒例だった。

今日は家庭科選択の授業で浴衣が仕上がり、写真を撮るため、被服室から降りてきたところだったようだ。仕上がった浴衣を嬉しそうに着ている生徒を見ると、何だかこちらまで幸せな気持ちになる。皆、背筋も伸び、姿勢もきれいで若さが漲っている。きっと来年はこの手作りの浴衣を着て、夏祭りに出掛けるのだろうと勝手に想像を膨らませた。若いっていいですね。今想うこと(88) 濵田美穂 「サルスベリの花」

掲載日:2025年7月30日

7月29日(火)。今年も北舎西側(正門の右手)の植え込みに見事なサルスベリ(百日紅)の花が咲きました。例年より花がたわわに咲き誇っているような気がします。植物図鑑によると、この花は、7月から10月にかけて長い期間花を咲かせることが特徴で、ヒャクジツコウという別名の由来にもなっているとのことです。ミソハギ科の落葉樹で、自然樹形で形が整いやすく手入れが楽で、庭木の他に公園や街路樹などでも人気があると記されています。本校の花色は濃い紅色ですが、品種により、ピンク、赤、紫、白などさまざまな色の花を咲かせるようです。

サルスベリの語源は木登りが上手なサルでも滑り落ちるほど樹皮が滑らかという例えから名づけられているようで、以前にもこの欄で紹介したことがあります。毎年、この時期になると、サルスベリの花を見るたびに、サルが木から滑り落ちる姿を想像し、本当にサルが滑り落ちるのだろうかと何だかおかしくなってしまいます。私だけでしょうか。2026年度教育実習を希望する方へ

掲載日:2025年6月30日2026年度に本校にて教育実習を希望する校友の方は、

詳しくはコチラの注意事項(PDF)をお読みになり、下記URLから必要事項を登録してください。

https://forms.office.com/r/3KrzPvbxnJ株式会社高知銀行との遺贈に関する協定の締結について

掲載日:2025年6月24日本校は高知銀行と遺贈に関する協定を締結いたしました。

今想うこと(87) 濵田美穂 「モネの愛した庭」

掲載日:2025年6月3日

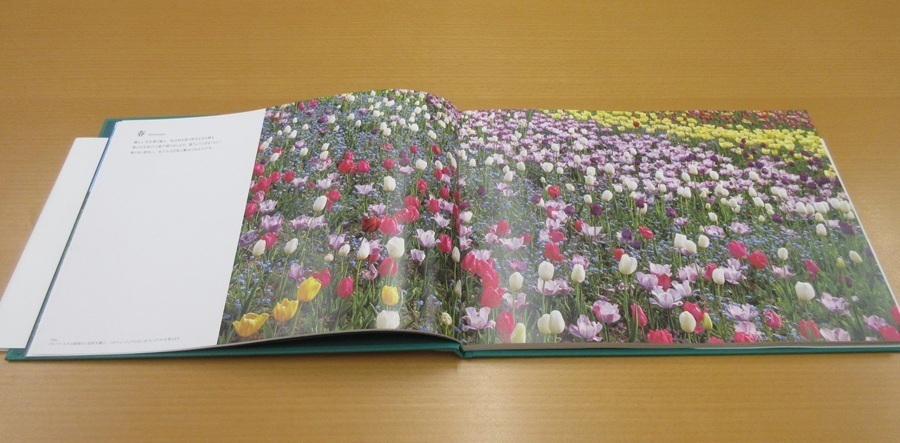

先日学校に、「私は第61回卒業生の柴田惠子と申します。この度、モネの愛した庭という写真集を制作いたしました。つきましてはその写真集を高校生全員と先生方に差し上げたいのです」というお電話がありました。私はとっさに61回生の方だからお年は80歳の方のはずなのに、声がとてもお若いことと、そんなにたくさんの写真集を寄贈してくださるというお話しに、これは何かの間違いではないかと考えました。その後、お話を伺っていると、長い間東京で事業を営まれ、18年ほど前に高知に帰ってこられたとのことで、明日にでも写真集を届けてくださるということになりました。

モネの庭には十数年前に学校の遠足で訪れたことがありましたので、その美しさは十分承知しているつもりでしたが、写真集を開くとその見事な花々の美しさに一瞬にして心を奪われました。

こんなに美しく、きれいな庭だったのだろうかと、つい過去の思い出を振り返っていました。心が癒されるとはこんな気持ちを言うのでしょうか。写真集を頂いた生徒たちも、きっと私と同じような豊かな気持ちになったのではないでしょうか。

このたびは沢山の写真集を本当にありがとうございました。大切にしたいと思います。今想うこと(86) 濵田美穂 「第47回邦楽部定期演奏会」

掲載日:2025年5月1日

5月29日(火)14時~、高知県民文化ホール(グリーン)にて、第47回・邦楽部定期演奏会が開催されました。部員の皆さんの話しから、お琴を始めたのは中学一年生、もしくは二年生からだということを知り、上達の早さに驚かされました(小さいときから習っていた生徒が多いのかと想像していましたので)。

特にプログラム4番目の中学生だけの演奏「雪月花によせて」には、本当に中学生から始めたのだろうかと、びっくりしてしまいました。邦楽のことはまったくわからない私だけの感想でしょうか。また、高校三年生の「毎日の練習は厳しかったけれど、同級生と協力し最後まで続けられたことは本当に良かった」という話を聞き、感動したことです。何事も継続することは難しいことなので、一緒に困難を乗り越えた友人たちとの絆は一生の宝物になると思いました。振り袖姿での演奏も、とても絵になっていました。さすが高校三年生の演奏だと聞き入ったことです。

プログラム最後の゛ふるさとの詩より「故郷」゛は、顧問の先生方、コーラス部の助演もあり、素晴らしいひと時でした。もっと聞いていたい気がしたことです。邦楽部の皆さんお疲れさまでした。これからもますます頑張って、全国にその名を轟かせてほしいと思います。今想うこと(85) 濵田美穂 「やるときはやる」

掲載日:2025年3月18日

3月18日(火)、今日は中学校の卒業式が挙行されました。天候にも恵まれ、とても良い式を行うことができました。昨日の練習では、高校生と違い少しぎごちなく、明日は大丈夫かなと心配していました。しかし、本番では昨日とは打って変わり、とても立派な立ち居振る舞いができました。

昨日の終業式で、わたしは、土佐女子の生徒は「やるときはやる」が実行できるのが素晴らしいという話をしたばかりでしたので、昨日の予行よりはるかによくできる生徒たちを見て、こちらが勇気を頂きました。

式が終わった後、三年生の先生方がご挨拶に来てくださり、「感心した」と、そのお話をしたところ、「やるときはやる」と声をそろえられ、とても嬉しくなりました。

「やるときはやる」これができるのは素晴らしいことだと思います。卒業生の皆さんは、高校生になってもきっとこれまで以上に明るく頑張って、「やるときはやる」を実行してくれるだろうと、さらに期待が膨らみました。寄付金募集

掲載日:2025年3月1日学校概要

土佐女子中学高等学校は創立時、前田松寿女史が高知県の女子教育の振興と女子教育機関の補完という使命感をもち、裁縫手芸を主とする女学校の設立を志した。教育によって女性の生活の安定と自立を願ったのである。それに高知県首席属北村浩氏と高知県視学池田永馬氏が高等女学校風にすることを助言し、1902年(明治35年)本校の前身である私立高知女学校が高知市升形に設立された。当時としては高度な教育を受け社会進出もできる女性の育成を図った。

第九代木戸耕作校長は、設立時の言葉を引継ぎ、「女子は女子のみで育て、技術偏重・知識偏重でなく、全人格的教育を忘れてはならぬ」と繰り返し述べた。これは共学校にはない女子校独自の校風として、当時はかなり注目された。英語教育にも熱心で、交換留学や海外短期英語研修を始め、外国人教師も雇用した。

2025年(令和7年)には創立123年を迎え、卒業生が3万名を超えた現在も「明朗・聡明・愛情・気品」を教育方針とし、第十六代濵田美穂校長のもと「思いやりと才気にあふれ、未来の夢を共に語らい、新しい時代へと羽ばたく洗練された女性」の育成を目指している。

校長挨拶 土佐女子中学高等学校校長 濵田美穂

本校は、明治35年、創設者の一人である北村浩氏の「文学と技藝とを融和塩梅し、極めて実用的で品位ある女性を養成するのが主眼である。すなわち家の中では糟糠の妻、外では文明開化の婦人になれるよう教養するのである」を理念として開学し、今年創立123年を迎えました。教育方針として、「明朗・聡明・愛情・気品」の四語を掲げ、日々の教育でその実現を図っています。女子校の共学化がすすむ昨今ですが、本校は女子教育をもって多様性社会の一隅を照らす存在でありたいと願っております。

今後、永続的に土佐女子中学高等学校の教育を実践していくため、また、更なる教育内容の向上を図るため、皆さまから多大なるご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

寄付金募集について

本校の教育の発展に資する取組みに対するご理解とご協力を賜るため、恒常的な寄付金の受入れを本校では行っております。つきましては、下部の「詳しくはコチラ >>」のフォームから、寄付者さまのお名前、連絡先をご入力の上、本校指定の口座にご入金ください。

1)寄付の使い道について

① 土佐女子中学高等学校の教育全般についての支援

② 奨学金等、在校生の就学に関する支援

③ 本校の部活動に関する支援

2)ご寄付の振込先口座

四国銀行 帯屋町支店(105) (普)54020 学校法人土佐女子高等学校

高知銀行 本町支店 (006) (普)0187410 学校法人土佐女子高等学校

3)遺贈寄付についても受け付けております。メール、電話にてお問い合わせください。

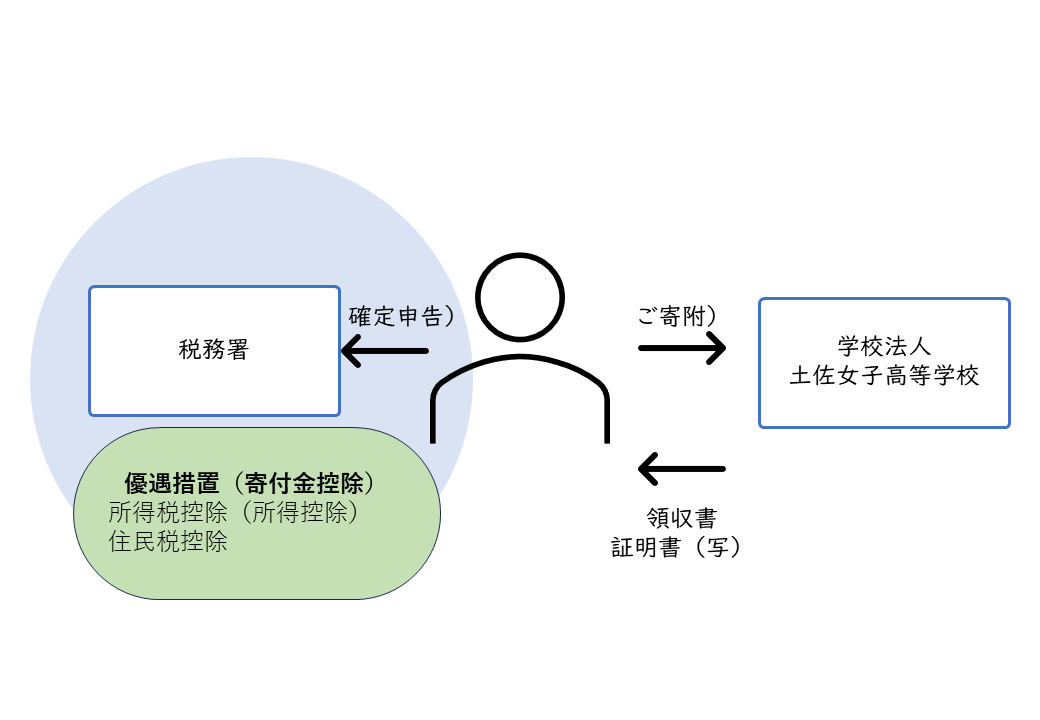

学校法人土佐女子高等学校は、高知県より「特定公益増進法人」の認可を受けており、本法人へのご寄付は個人によるご寄付の場合、所得税の「所得控除」を選択いただけます。

以下より寄付者さまのお名前、連絡先をご入力ください。

今想うこと(84) 濵田美穂 「卒業生からの便り」

掲載日:2025年2月21日

2月21日(金曜日)、現在ウィーンでご活躍の卒業生からメールを頂きました。この方は、示野(小松)由佳さんとおっしゃる卒業生の方で、長い間、現地でオペラ歌手としてご活躍の方です。

昨年、帰国された折には、中学一年生の土佐女子学の授業で、お世話になりました。おじいさまが、石川寅治画伯とのことで、その折には、学校に寅治氏の絵を寄贈してくださいました。県立美術館によると、とても貴重な絵画とのことで、先般行われた県立美術館の寅治展にはお貸しいたしました。

お手紙によりますと、現在、ウィーンはとても寒いようで、昨年暮れから風邪をひかれ、なかなか外に出られなかったようですが、2月になり、やっと症状も落ち着き、久しぶりにイタリアにレッスンを受けに行かれたとのことです。

師事されている先生は、イタリアオペラ界の巨匠で、フィオレンツァ・コッソット先生とおっしゃり、あの著名な、マリア・カラスさんと共演されたことでも有名な方とのことです。

このように、年を重ねても遠くまでレッスンを受けに出かけられる姿勢には、同じ卒業生として、見習わなければと思ったことです。いつまでもお元気でご活躍されることをお祈りしたいと思います。上記写真は、フィオレンツァ・コッソット先生との写真です。今想うこと(83) 濵田美穂 「元旦の高知城にて」

掲載日:2025年1月9日

今年も元旦の高知城に上ることができた。天気が良かったせいか、例年より人出も多く、とても賑やかで、若者の姿が多いように感じられた。6時半になり、恒例のラジオ体操の曲が流れ始めると、日の出を拝みに来られた方たちも、何となく音楽につられて、一斉に体操を始める。日頃お目にかかったこともない方たちと隣同士で、あたかも同じチームのような雰囲気で体操をしている自分に気付き、何となくおかしくなる。

ラジオ体操第一が終わると、スピーカーから、「ラジオ体操第二」と言う大きな声が流れてくる。中学生の中にはラジオ体操に第二があることを知らない人がほとんどで、しっかり動けているのは高齢者ばかりでこれも面白く感じられる。

6時45分過ぎ、東の空が少しずつオレンジ色に輝き始めると、皆が一斉にスマホを取り出し、撮影の準備を始める。カメラを構える人は皆無に近く、まだガラケーを使っている私にはこの光景も少し衝撃的である。そんな中、ラジオを片付けながら毎日ここにきているという女性の方が、「日の出は毎日見られるのにね」とぼそっとつぶやかれた。「確かにそうだ」と納得しながらも、つい手を合わせ「今年も平和で、良い年になりますように」と私も心の心の中でつぶやいていた。

(写真は西岡淳子さん撮影)